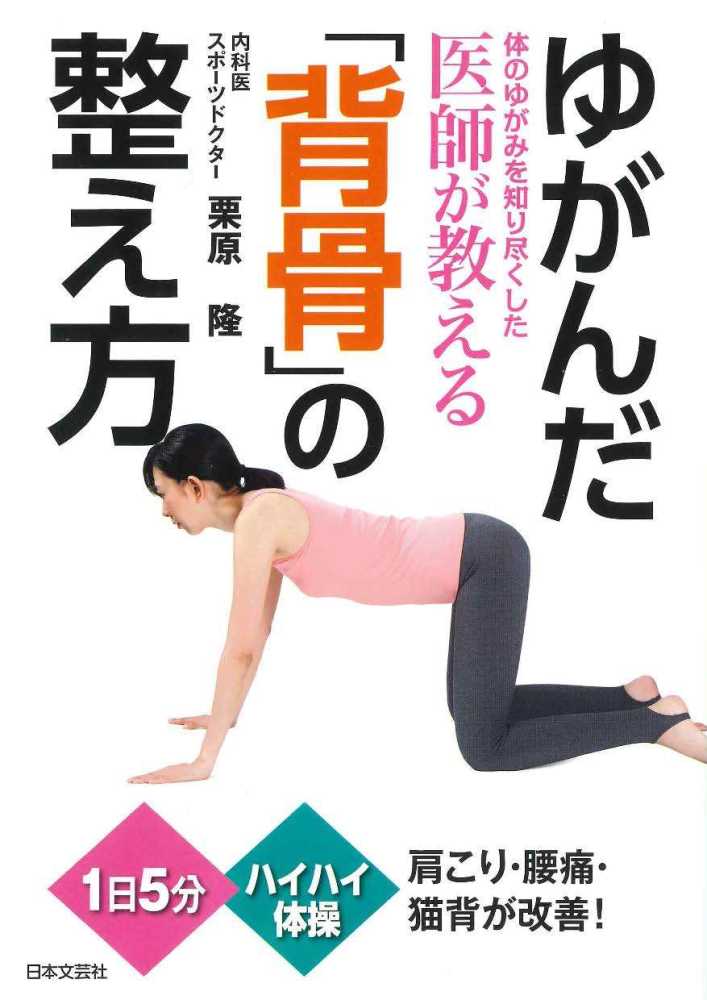

こんにちは!Dr.TAKAこと、内科医でスポーツドクターの栗原隆です。

私は以前、大きな企業などで産業医として働いた経験があり、心の不調に悩む方をたくさん見てきました。その経験から、本日は、適応障害とその治し方、うつ病との違いについて分かりやすくお話しさせていただきます。

昔、私の知人にこんなことがありました。

彼女は現在経営者なのですが、起業前に証券会社に転職した後、会社にいると毎日、下痢ではないのに下痢のようにお腹が痛くなるということがありました。

起業後数年たち、人との関わりに疲れてデイトレ(一日のうちに売買を完結させる投資手法)をしていると、やはり下痢のようなキリキリとした腹痛が起きたといいます。

しかし、取引画面を見ていない時は、このキリキリとした状態が収まっていました。

これは、おそらく極度の緊張から自律神経のバランスが乱れてしまい、過敏性腸症候群のような状態だったのだと考えられます。

皆さんのなかにも似たような経験がある方はいらっしゃいませんか?

もしかしたら、それは適応障害かもしれません。適応障害は、実はうつ病よりも身近で気づかれにくい心の不調なのです。

適応障害の定義と特徴

💔定義:ストレスによる心身の変化

適応障害とは、ある出来事や状況、環境が心に強い負担を与えた結果、気分や体調、行動に目立った変化が現れ、日常生活(仕事や学業など)に支障が出ている状態を指します。

💔最大のポイント:原因がはっきりしていること

適応障害の最大のポイントは、原因がはっきりしている心の不調であるということです。ストレスのきっかけは明らかに存在します。

例えば、株式取引をしていた知人の例では、株の売買が強烈なストレスを与えていたことは明確です。株式市場が始まる朝9時から終了の15時まで画面にかじりついて売買をする環境は、極度の緊張状態に置かれることが分かります。

具体的なストレス要因の例:

- 転職先に嫌な上司がいて夜眠れなくなり、動悸で目が覚めるようになった。

- SNSでの誹謗中傷が続き、自分に自信が持てなくなり、引きこもってしまった。

- 転校してから周囲に馴染めなく、孤独感を強めてうつ状態になった。

- 介護が始まってから、些細なことで声をあげてしまうことが増えた。

などが挙げられます。

💔大切な認識:環境とのミスマッチ

大切なのことは、自分が弱いのではなく合っていないだけということです。適応障害は、その人がその環境に合っていなかっただけであって、誰にでも起こりうる自然な反応です。

自分を責める必要はありません。むしろ環境を見直すことが、回復への大切な方法です。

適応障害とうつ病との違い

適応障害の症状はうつ病の症状と非常に似ている点が多いのですが、実際は違う病気です。

最大の違いは「原因の明確さ」と「症状の持続性」

この二つの病気の最大の違いは、原因が明確にあるかどうかです。

適応障害は、ストレスのきっかけがはっきりしているのが特徴で、原因と症状が結びつきやすいです。例えば、上司のパワハラが原因で眠れない、食欲がないといった形です。

ストレスとなっている原因や環境から距離を置くことで、比較的早く症状が緩和される傾向があります。多くの方は、ストレス要因が解消されると大体半年(6ヶ月)以内に改善すると言われています。

証券会社で働いていた知人も、取引画面を見ていない時は腹痛のような症状は出ていませんでした。彼女は証券業を辞めて半年持たずに元気を取り戻し、2013年に起業して今も会社を続けています。

一方、うつ病の場合は、必ずしも明確なきっかけがなくても発症することが多く、ストレスの元から離れても症状が続くのが特徴です。

何をしていても楽しくなく、常に気分が落ち込んだ状態が長期間続きます。臨床的にはうつ病の方がより重いイメージを持つ人もいますが、うつ病は脳の機能などと深く関係しています。

注意点:うつ病への移行リスク

注意が必要な点は、適応障害を放っておくと長引いて、うつ病に移行してしまうケースがあるということです。特に、生真面目な方、頑固な方、完璧主義な方はストレスを溜めがちなので、うつ病へ移行してしまうリスクが高くなると言われています。

適応障害でよく見られる3つの症状タイプ

適応障害でよく見られる症状は、主に3つのタイプに分類できます。これらの症状はうつ病の症状と似ている点が多いので、個人で判断するのは難しいです。

1. 情緒的な症状(精神症状)

気分を落ち込む抑鬱気分、不安感やイライラ、絶望感、やる気の低下(意欲低下)、集中力や思考力の低下、自分自身の自信の低下、自尊心の低下などが挙げられます。

2. 体の症状(身体症状)

一番多いのは不眠です(寝付きが悪くなったり夜中に起きてしまう)。その他に、食欲不振(または食欲が増えること)、倦怠感(疲れやすさ)、頭痛、腹痛、吐き気、動悸、めまい、体重の増減などがあります。

3. 問題行動(行動面の障害)

無断欠勤や遅刻が増える、出社拒否、不登校、引きこもり、アルコールに依存したり荒い運転をしたりする、他者に対して攻撃的になるなどのトラブル、依存的な行動といったものがあります。

もし、これらの症状が見られ、日常生活や仕事などで困難や苦痛を感じる場合は、専門の医療機関を早めに受診することが大切です。適応障害はうつ病の一歩手前とも言われているため、適切な時期に対処しないとうつ病へ進行するリスクがあります。

適応障害の治し方(治療の3本柱と支援)

適応障害の治療には、主に3つの方法が挙げられます。

1. 環境の調整・ストレス要因の除去(根本的な治療)

これが最も大切で根本的な治療法です。

- ストレスの元から離れることをまず試みます。

- 具体的な仕事量や作業内容の調整、出社時刻の変更を行います。

- 業務調整が難しい場合は、休職や転職も選択肢の一つです。

- 苦手な人との距離を置く、子育てや家事における分担を見直すといったことも有効です。

- 今の環境が自分に合っているか、一人で抱え込みすぎていないかを意識することが、予防や早めの対応に繋がります。

2. 休養

心身が本当に疲れきっている状態になるため、まずはしっかり休むことが何よりも大切です。

- この期間は、本当に泥のように眠ることが推奨されます。日中も無理せず寝ていて構いません。

- 休養期間は、大体3ヶ月から6ヶ月ぐらいが目安になることが多いです。焦らずに心と体をゆっくり休ませることを心がけてください。

- 回復の目安としては、散歩に出かけられるようになったり、料理をすることができるようになったり、部屋の片付けを始めることができるようになったりなど、少しずつ活動できることが増えていくことが挙げられます。

3. 薬物療法(症状の緩和)

薬物療法は、辛い症状を和らげるための補助的な役割を果たします。

- 症状に応じて、抗不安薬、睡眠導入薬などが処方され、場合によっては抗うつ薬も使われることがあります。

- 薬の服用については、主治医の指示に必ず従い、自分の判断で薬の量を増やしたり減らしたり、服用を中断したりしないことが大切です。

精神療法:適用力の向上と自己管理

ストレスの原因から離れられない場合や再発防止のためには、自身で適用力を高めることが重要となります。

- 認知行動療法(CBT)などが取り入れられることがあります。これは、マイナス思考になりがちな考え方に働きかけ、バランスのいい考え方ができるように心を整えるものです。

- 無理をしたり焦ったりする必要はありません。主治医と相談しながら、できる範囲からやっていきましょう。

- 日記などを活用して自己を振り返るアウトプットも大切です。

社会復帰と職場環境の見直し

メンタル面の不調からの復職では、元通りに働けるかよりも、今の自分にあった働き方を見つけることが大切です。社会復帰とは、元に戻ることではなく、今の自分にあった働き方を見つけ直すプロセスなのです。

活用できる支援には、以下のものがあります。

- 地域医療機関のプログラム:復職に向けた生活調整やストレス対処の練習を目的とした通所型プログラム(デイケア、リワーク、復職支援、生活訓練など)。

- ハローワークの専門支援窓口:体調や特性に配慮した仕事探しをサポート。

- 就労支援センターや地域の福祉事務所。

- 経済的な支援:加入している健康組合の傷病手当金制度が活用できる(医師の診断があれば申請可能。詳細は健康組合に確認)。

パワハラが原因で体調を崩している場合は、信頼できる上長や人事担当者に状況を伝えることが重要です。改善しない場合は、労働局の相談コーナー、弁護士相談窓口、労働基準監督署といった外部の支援機関を活用する選択肢もあります。

まとめ

適応障害は、明らかなストレスが原因で心のバランスを崩し、日常生活に支障が出る状態です。うつ病とは違ってストレスの元が取り除かれれば改善しやすい特性がありますが、放置するとうつ病に移行するリスクもあります。

これは「自分の弱さ」ではなく「環境とのミスマッチ」なんだと理解するだけでも、心は少し楽になります。

大切なのは、原因だと感じたら一人で抱え込まないで、早めに医師や弁護士などの専門家に相談することです。

皆さんの心と体の健康が守られ、自分らしく生きられるよう、心から願っています。

Dr.TAKA

12月13日リリース